登壇資料のダウンロードをご希望の方は、フォームをご記入のうえ送信してください。

目次

- はじめに

- 変化する雇用環境と求められる組織変革

- AT&Tに学ぶReskillingの未来

- 日本企業が実践する人材育成の4ステップ

- トヨタ自動車の現場定着型DX事例

- 電機メーカーにおけるAI共創型人材戦略

- 実践から得たAI活用スキルの具体事例

- これからの組織に必要なスキルと仕組み

- おわりに

1. はじめに

AIの進化、働き方の変化、採用市場の激化——。今、多くの企業が「外部から採用する」ことの限界に直面しています。その中で注目されるのが、社内の人材を育成し、自走できる組織を作る“リスキリング”です。

2025年5月29日、BIT DX & AIフォーラム東京Springでは、パーソルイノベーション株式会社Reskilling Campカンパニー代表・柿内秀賢氏が、「組織を変革するリスキリングとAI共創スキル」をテーマに講演しました。

本記事ではその講演内容を元に、これからの企業に求められる人材育成戦略とAI活用の最前線を紐解きます。

2. 変化する雇用環境と求められる組織変革

改めてこのセッションを通じて立てたい問いは、「AI時代に組織はどう変わるべきか」というものです。

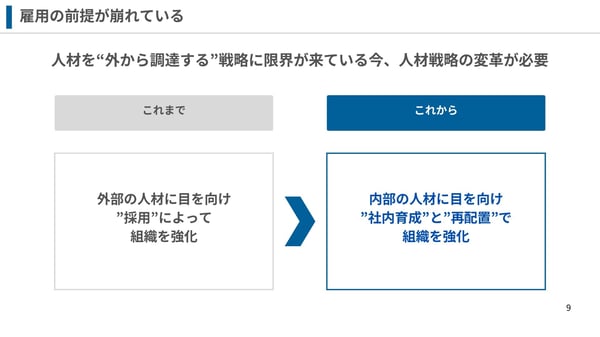

まず私たちが直面している“雇用の地殻変動”について考えてみたいと思います。

かつては「採っても辞める」ことが最大の人事課題でした。特に若手社員の3年以内離職率は30%に上るとも言われます。しかし現在は「採れない・辞めない」時代。優秀人材は市場におらず、採ってもカルチャーやスキルが合わない、定着しないなどの問題が多発。

この背景には、生成AIの普及によって単純業務が自動化され、人が担うべき仕事の意味が変わってきたことがあります。組織が求めるのは、単なる即戦力ではなく、“変化を推進できる人材”となりました。

結果、企業は「外から採る」から「中で育てる」へと大きく舵を切り始めています。

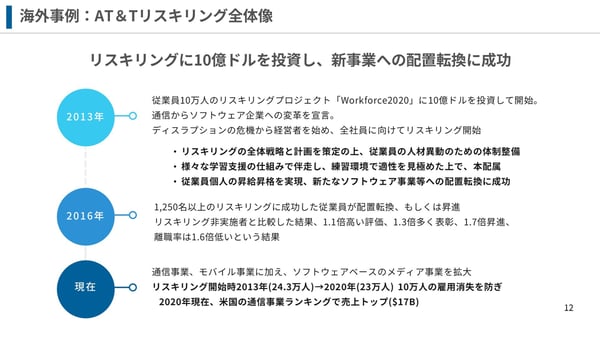

3. AT&Tに学ぶリスキリングの未来

アメリカの通信大手AT&Tは2013年、ソフトウェア企業への転換を見据え、10億ドルを投じて10万人対象のリスキリングプロジェクト「Workforce 2020」を実施。

このプロジェクトは単なる研修施策ではなく、経営戦略の中核として位置づけられました。社内異動制度の整備、実践的な学習環境の提供、そして新規事業開発への登用まで、一貫した人材戦略が展開されました。

成果は、昇進1.7倍・表彰1.3倍・雇用維持100%。これは、経営戦略としてのリスキリングの成功例であり、日本企業にとっても参考になる重要な実例です。

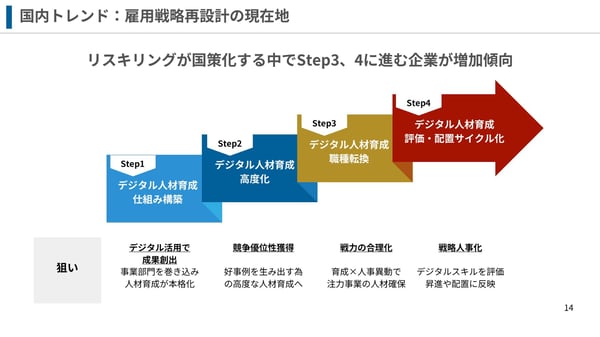

4. 日本企業が実践する人材育成の4ステップ

日本企業における育成は、以下の4つの段階に整理できます。

- 仕組み構築:DX推進部・人事部などが連携し、未来を見据えたデジタルスキルの学習基盤を整備

- 高度化:中期経営計画と連動し、育成人材が実ビジネスの中で成果を出すフェーズへ

- 職種転換:採用困難な分野(例:サイバーセキュリティ)に対し、社内人材を育成・配置するモデルの導入

- 評価・配置のサイクル化:社内コンサル創設、G検定やITパスポートを昇進要件にするなど、仕組みとしての持続性を確保

この4ステップに共通するのは、「研修で終わらせず、現場での実践を通じて人材を定着・進化させる設計思想」です。

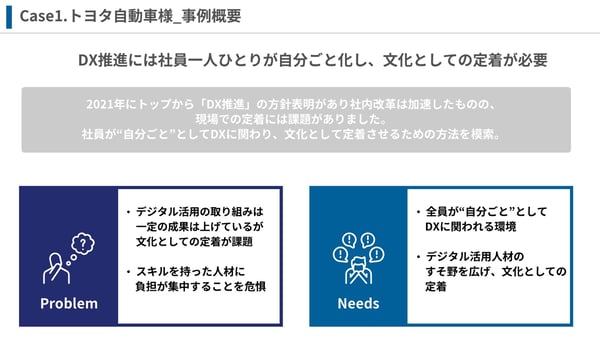

5. トヨタ自動車の現場定着型DX事例

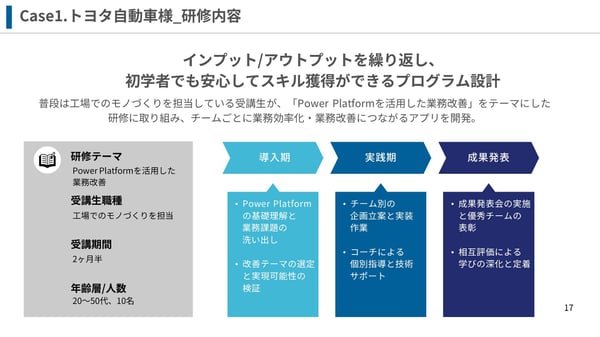

トヨタ自動車では「誰でも改善に関われる現場」を目指し、年齢・部署・ITスキル不問でDXを推進。

Power Automateなどのノーコードツールを活用し、3ステップを導入しました。

- 導入期:ハンズオン研修 手を動かしながらツールの理解を深める

- 実践期:ハッカソン チームで課題解決に挑戦

- 成果発表会:実績を共有・称賛し、自信と社内波及を促進

このプロセスを通じて、単なるスキル習得ではなく、「仕事の楽しさ」や「仲間との連携」が可視化され、横のつながりと主体性を生む文化が形成されました。

具体例として事例動画を公開しておりますので、ご覧ください。

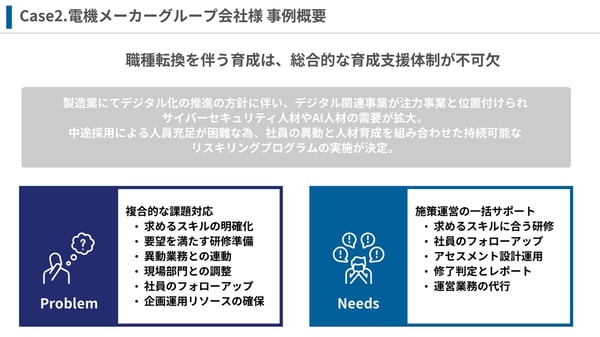

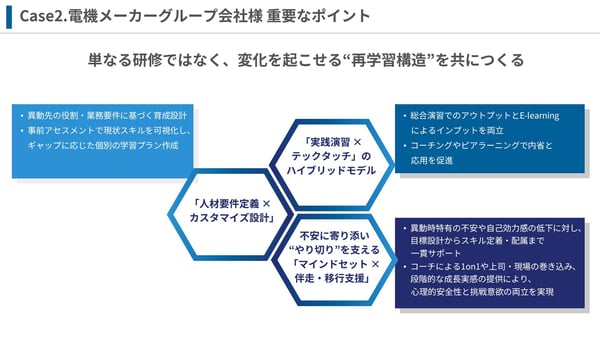

6. 電機メーカーにおけるAI共創型人材戦略

ある老舗電機メーカーは、AIやサイバーセキュリティ分野への対応力を高めるため、外部採用ではなく社内の優秀人材に3〜6ヶ月の集中育成を実施。

特徴的なのは、“マインド面の支援”にも力を入れている点です。「自分のスキルはもう時代遅れなのでは」と不安を抱える人材に対し、過去の経験がAI活用に活かせることを伝え、キャリア展望を描く支援が重要な役割を果たしています。

7. 実践から得たAI活用スキルの具体事例

.jpg?width=600&height=338&name=7AI%E5%85%B1%E5%89%B5%E3%82%B9%E3%82%AD%E3%83%AB%E3%81%AE%E5%AE%9A%E7%BE%A9(%E6%A5%AD%E5%8B%99%E5%86%8D%E8%A8%AD%E8%A8%88%E5%8A%9B+AI%E6%B4%BB%E7%94%A8%E5%8A%9B).jpg)

「AI共創スキル」は、次の2軸で定義できます:

- 業務を再設計する力:AIと人間の役割分担を構造的に捉える力

- AIを活用する力:生成AIやRPA、BI、ノーコードなどのツールを選び、実装する力

.jpg?width=600&height=338&name=7RC%E4%BA%8B%E4%BE%8B%20%E9%9B%BB%E6%A9%9F%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%82%B0%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%97%E4%BC%9A%E7%A4%BE(%E6%A5%AD%E5%8B%99%E2%98%93AI%E5%86%8D%E8%A8%AD%E8%A8%88%E6%94%AF%E6%8F%B4).jpg)

実際の事例:

- 50代人事担当者:携帯名義変更業務をPower Automateで自動化し、属人化の解消と工数削減を実現

- 30代ブリッジ人材:現場とRPA部門の間に立ち、業務課題の本質を可視化・改善へ導いた

- 新入社員:生成AIを活用し、問い合わせ対応の自動応答化を実現

これらの例は、「年齢や職種を問わず誰もがAI時代の価値創出に関与できる」ことを象徴しています。

8. これからの組織に必要なスキルと仕組み

AI時代の人材育成に必要なのは、「点」で終わらない一貫した仕組みです。

重要なのは:

- スキルの可視化:自社にどんな人材がいるかを把握

- 学習の設計:業務と連動した成長機会を提供

- 配置の戦略性:得たスキルを最大限発揮できる場を用意

- 成果の可視化と強化:努力が報われる仕組み作り

2025年度には、複数企業で「社内コンサルタント認定制度」が始動予定。これは、AI活用を推進するキーパーソンを組織的に育てる試みであり、今後の日本企業における競争力の鍵を握ります。

9. おわりに

AIが加速する現代において、「人が変化に対応できるか」が企業の命運を左右します。採用に頼らず、既存社員の育成によって競争力を生み出す「リスキリング戦略」こそが、これからの組織のスタンダードです。

リスキリングは単なる“教育”ではなく、“経営そのもの”。

今、変化の主導権を握る企業になるために、どんな一歩を踏み出しますか?

トップに戻る